発芽温度:18~33度

土壌環境:握ると団子がやや崩れる乾き気味の土を好む。

土壌環境:握ると団子がやや崩れる乾き気味の土を好む。

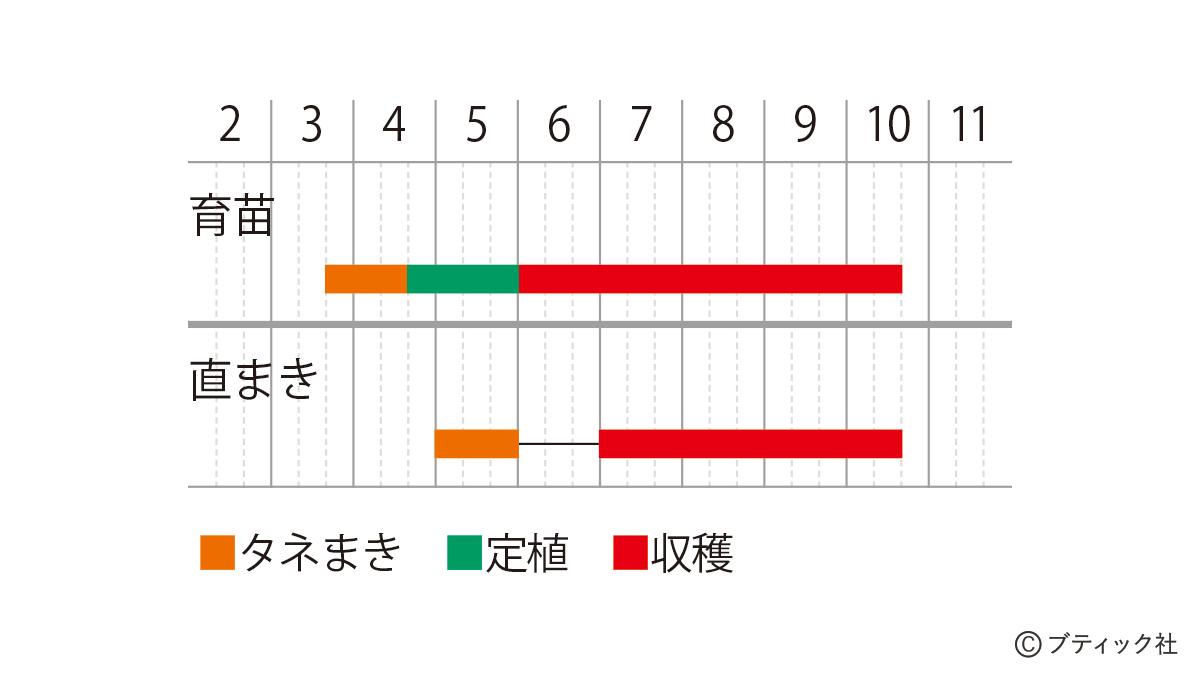

スイカ

発芽温度:18~33度

土壌環境:握ると団子がやや崩れる乾き気味の土を好む。

土壌環境:握ると団子がやや崩れる乾き気味の土を好む。

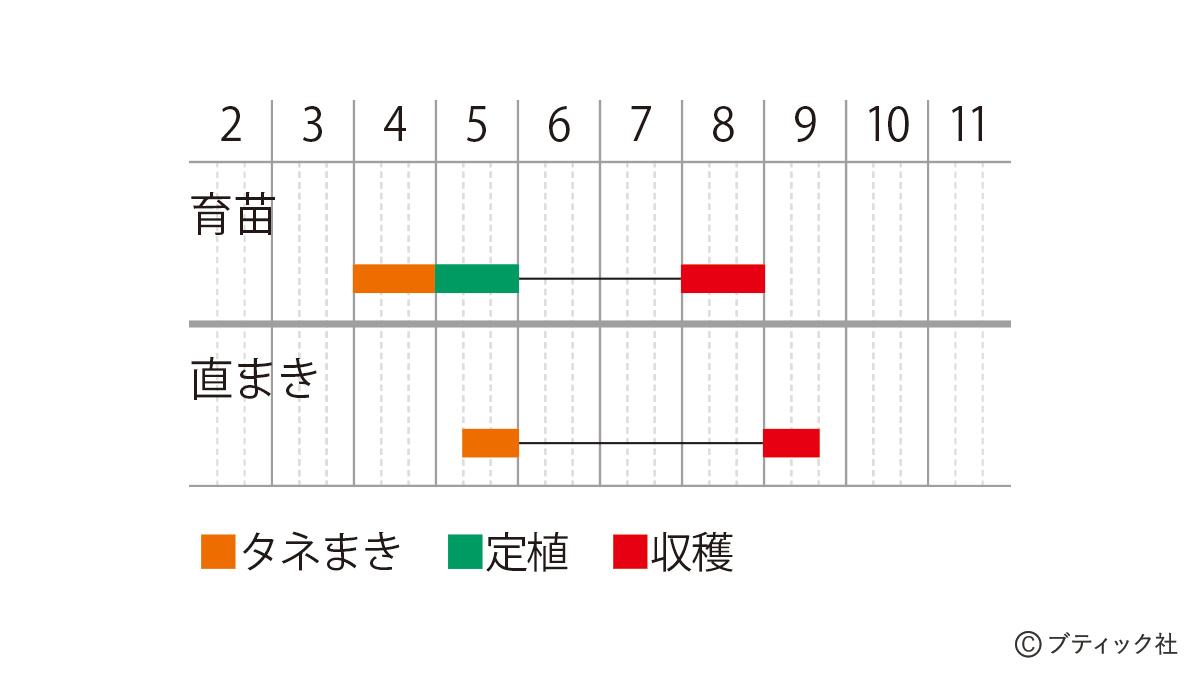

メロン

発芽温度:18~33度

土壌環境:握ると団子がやや崩れる乾き気味の土を好む

土壌環境:握ると団子がやや崩れる乾き気味の土を好む

スゴ技 ウリ類のタネは〝縦挿し〟まきにする

吸水しやすくなり病気も防ぐことができる!

ウリ科野菜のタネをまくときは、必ず「吸水口」を下にします。

吸水口は「発芽口」ともいわれる部分で、そこから根や芽が出てきます。

トマトなどのナス科のタネやマメ類のタネは、種皮全体から水を吸いますが、キュウリなどのウリ類は吸水口からしか吸いません。

タネは吸水口を真下に向けて縦に挿します。こうすると吸水しやすくなるうえ、種皮を土中にスルリと脱ぎ捨てて発芽することができます。

タネを横にして寝かせてまく人もいますが、種皮がうまく外れないことがあり、そうなると子葉に傷がつき、病気に感染しやすくなります。ウリ科でよく見るべと病や炭疽病は発芽のときに感染することが多いのです。種皮が残らずにきれいに発芽すれば、かなりの確率で感染を防げます。

「ウリ科野菜のタネは吸水口から発根するため、根も下へとスムーズに伸びます。」

吸水口

種皮に小さな穴があり、ウリ類のタネはここから水を吸います。

子葉に種皮がついた苗は病気になりやすい

種皮が子葉についたまま地上に出てくると問題です。種皮が離れないと子葉が傷つくため、病気に感染しやすくなります。タネをじょうずにまけば、種皮を土中に脱ぎ捨てて発芽します。

タネの吸水口を下にして縦向きに挿す

タネの吸水口を下に向けて、土に挿すことで、水が吸いやすくなります。種皮が子葉から外れやすくなるのもメリットです。直まきのときも同じです。