概要

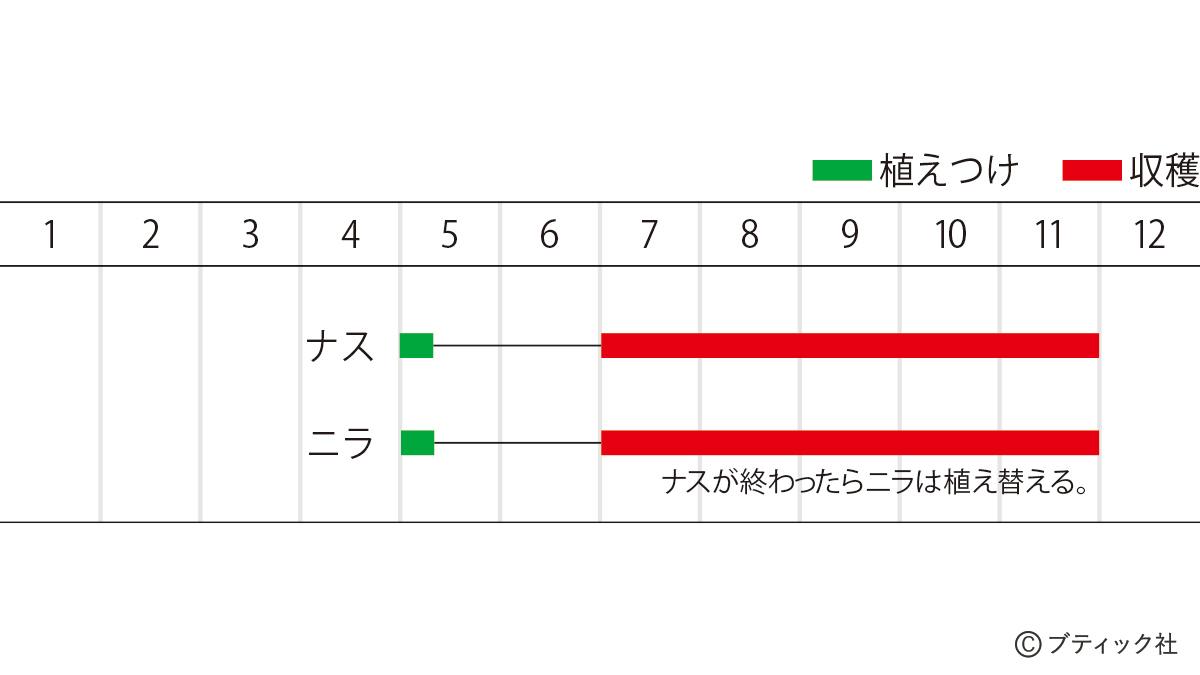

ナスの植えつけは5月の連休頃です。ニラとナスの根が絡みながら育つように、ナスの根鉢にニラの苗2本を添えて一緒に植えます。トマトとニラの混植法を紹介しているので参考にしてください。

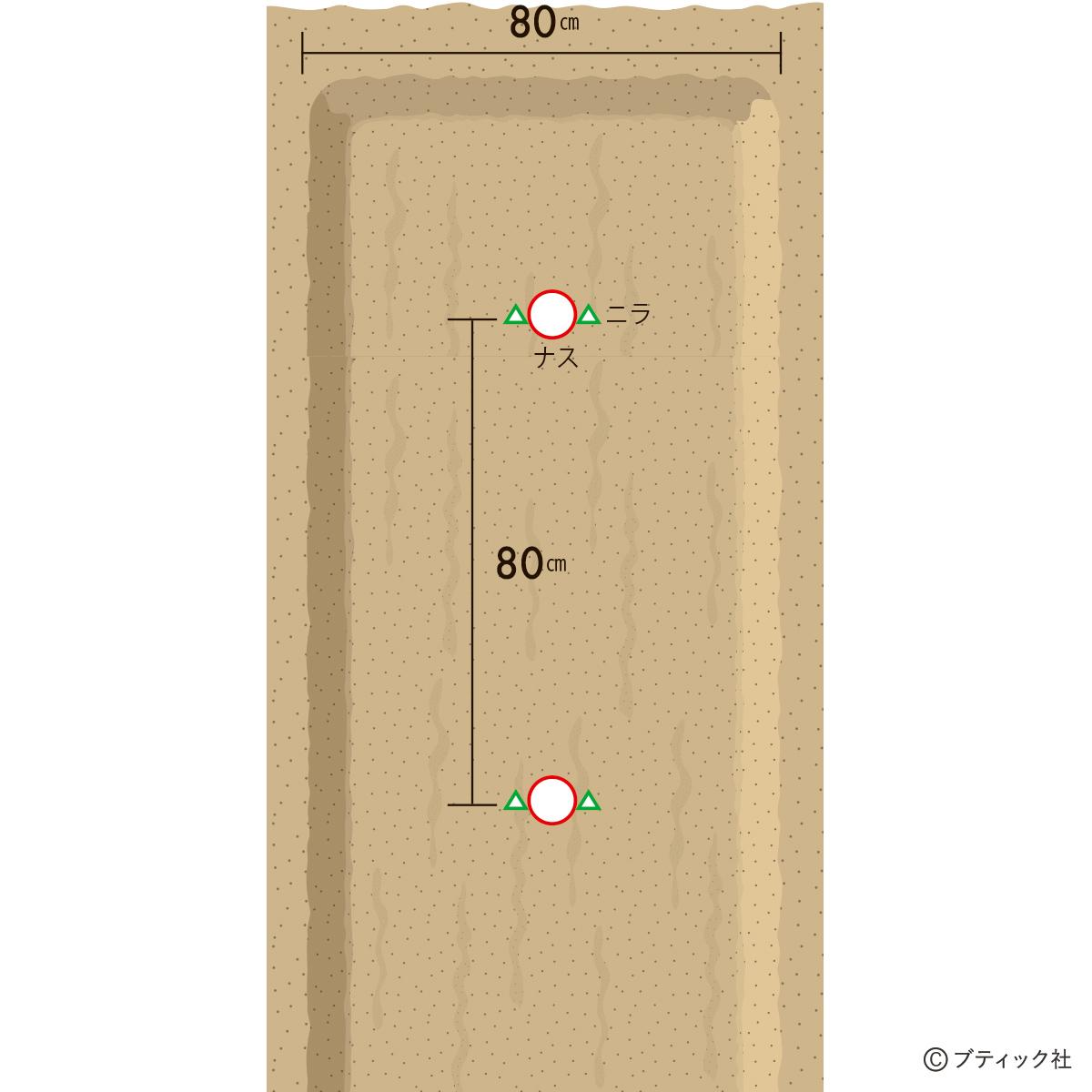

ナスは大きく育てたいので、株間を80cm程度に広めにとります。畑のスペースに余裕があれば株間1mがおすすめで、収量がさらに上がります。

なお、菜園を始めたばかりで土がまだ痩せているようなら、堆肥を利用して土づくりをしておきましょう。畝全体に堆肥をすき込む方法もありますが、おすすめなのが左ページで紹介する“鞍つき”です。

鞍つきのメリットは、少量の堆肥で全層施用と同等の効果が得られることと、水はけの改善です。苗を植える際に根鉢が堆肥に直接触れないよう、約20cmの深さに堆肥を埋めておきましょう。

・ナスの苗の根鉢にニラの苗を2本添えて定植。

・ニラの根に共生する拮抗菌が抗生物質を出す。

・青枯病などナスの土壌病害を予防する。

混植スケジュール

畑でニラを育てていたら、コンパニオンプランツ用として利用できます。掘り上げて株をバラし、大きな苗は根を1~2cm残して切り詰め、地上部も草丈約10cmに切り詰めます。植えやすく、また、新しい根と葉が出やすくなります。

ネギ、ニラ活用で連作障害を予防

ネギやニラを植えると土壌がきれいになる

ネギやニラなどのネギの仲間の根には“バークホーデリア・グラジオリー”という拮抗菌が共生します。この拮抗菌が分泌する抗生物質が、土の中の病原菌を減らします。

ネギやニラをコンパニオンプランツとして利用すると、野菜の連作障害を予防できます。とくに、ナス科(トマト、ナス、ピーマンなど)、ウリ科(キュウリ、スイカ、ズッキーニなど)の病気予防に有効です。

いつでもコンパニオンプランツとして利用できるよう、畑にネギやニラを積極的に作付けしておくことをおすすめします。そのうえ、ネギ類を育てた跡地は土壌がきれいに消毒され、土の団粒化も進みます。

後作の野菜がとても育てやすくなるのも、大きなメリットです。

なお、ネギやニラの混植は基本的に野菜苗の植えつけと同時に行いますが、定植場所にあらかじめネギを植えておく“ネギ鞍つき”もおすすめです。土づくり効果が高まります。

根が絡むように植える

ニラとトマトの混植例です。植え穴にニラの根を広げて置き、その上にトマトの苗を置いて植えつけます。

このスタイルで植えておけば、やがて互いの根が絡んで伸び、効果的に土壌病害を防ぐことができます。

ネギも同様に利用します。ネギには長ネギと葉ネギがありますが、コンパニオンプランツで使いやすいのは葉ネギです。

アイデア「ネギと同時にポット育苗」

ナスと葉ネギのタネを同時にまいて育苗している例です。この方法もおすすめ。ナス科、ウリ科の野菜を育苗する際に試してみてください。

「ナスやスイカに向く“鞍つき”」のやり方

野菜の苗を植える場所に深さ約20cmの穴を掘り、ひと握りの完熟堆肥を入れます。