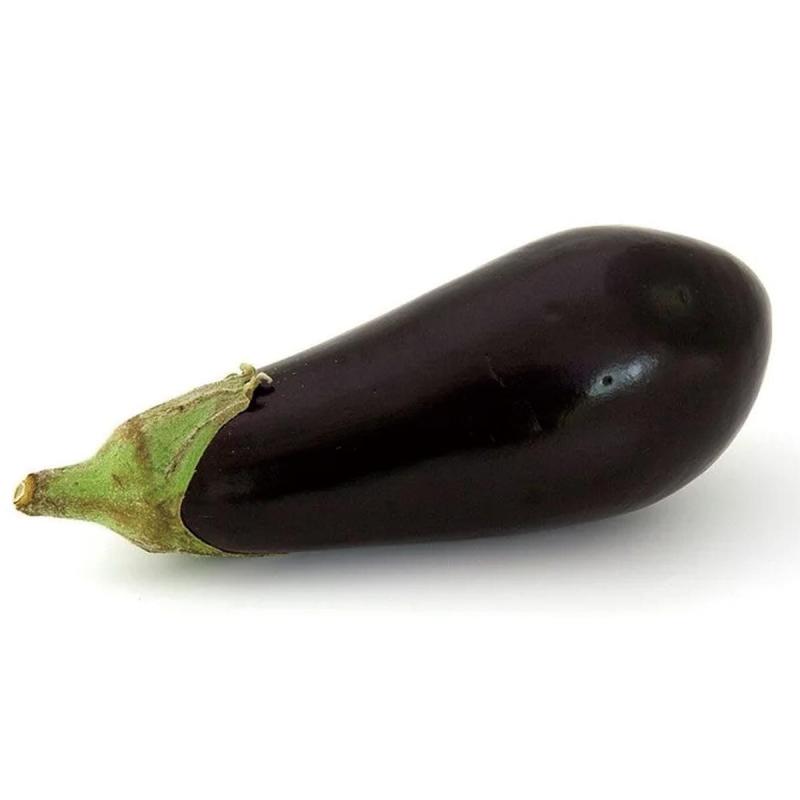

ナスとは?(特徴)

煮ても焼いても、また揚げてもおいしく、どんな料理にも相性抜群のナス。種類も多く丸い米ナス、丸ナス、中長ナスなどいろいろ。早生の長ナスが、育てやすくおすすめの種類です。

・ナス科

・栄養/栄養分は少ないが、利用範囲はとても広い。

・性質/日なたと高温を好む。水と肥料を好む。

・病害虫/テントウムシダマシ、アブラムシ、ハダニなどに注意

・連作/2~3年は不可

種まきと収穫に適した時期

■種まき:5~6月頃 ■収穫:6~10月頃

※野菜作りにはそれぞれに適した時期があります。

※関東地方を基準としたものです。関東より暑い地方や寒い地方で栽培する場合は時期の調整が必要です。

上手に作るためのポイント

★収穫したらお礼肥を与える

ナスは肥料を好み、よく吸収します。硫安などのチッソ肥料を主に、硫酸カリなどのカリ肥料を10~20%混ぜたものを与えます。追肥は遅れないようにたびたび与えるようにしましょう。

育て方

1. 土を改良する

苗を植えつける2週間前に、畑に、苦土石灰を1平方メートル当たり150gをまいて、土をよく耕します。

2. 元肥を入れる

苗を植えつける1週間前に、化成肥料を1平方メートル当たり約150gまきます。土の表面だけでなく、深いところまでよく肥料が混ざるようにします。

3. うねを作る

土を平らに整地してから、90~100cm間隔に深さ15cmの溝を掘り、1平方メートル当たり堆肥2kg、化成肥料50gを施します。掘り上げた土を戻して、幅90~100mのうねを作ります。

●堆肥の位置がうねの中心より横にずれていることが大切。真下にならないように注意します。

●湿りの多い畑ではうねを高く、乾きがちな畑ではうねを低くします。周囲の土は、必ずうねの間の溝より低く掘り、水がたまらないように注意します。水がたまると、青枯れ病、立ち枯れ病などにかかりやすくなるからです。

●溝に入れた肥料の上ではなく、肥料の横10~15cmのところに苗を植えます。

4. ビニールを地面に敷く

苗を植えつける5~7日前にビニールを地面に敷きます。これをフィルムマルチングといいます。ビニールをうね全体をカバーできる大きささに切り、両側の溝の部分に土をかけて、ピッタリつけるように張ります。

フィルムマルチングに使うビニールは、園芸用の黒いポリエチレンフィルムが重宝ですが、日常生活の透明なビニールでもかまいません。フィルムマルチングをすると、太陽熱で病原菌が死滅し、害虫の発生・飛来を防げます。

また、地温(地面の温度)を高く保ち、水もちもよくなるので、生育がグンとよくなります。フィルムマルチングをする前に、たっぷり水をやることを忘れずに。

5. 苗を用意する

5月上旬~中旬に苗を購入します。苗は、茎が太く、節間(節と節の間)がつまっていて、丈夫なものを選びます。