雲の正体の答え

水蒸気が冷やされてできた小さな水滴や氷晶の集まりです!

雲は、小さな水滴や氷の結晶(氷晶)が集まってできたものです。

いずれも空気中の水蒸気が冷やされてできたもので、その大きさは、だいたい0・01mm程度のスケールです。

上空ほど気温が低くなるため、高いところに浮かぶ雲の大半が氷晶でできています。

一方、気温が0℃未満でも、氷ではなく水滴として漂うことも多く、これを過冷却水滴といいます。

積乱雲内には氷晶と水滴のほかに氷の粒が存在し、「あられ」と呼ばれます。氷晶とあられがぶつかって発生した静電気が、雷を引き起こします。

さらに、あられが大きく成長し、直径5mm以上となって降ってきたものは「ひょう」と呼ばれます。

氷晶が成長すると「雪の結晶」となります。乱層雲などでは、この雪の結晶も雲を構成する粒子の一つになっています。

雲の粒の大きさは半径0.01ミリ

雲の粒(水滴)の大きさは、雲の種類に多少左右されますが、ふつう0.01mm程度のスケールです。雲の粒も一応は落下しているものの、きわめてゆっくりです。

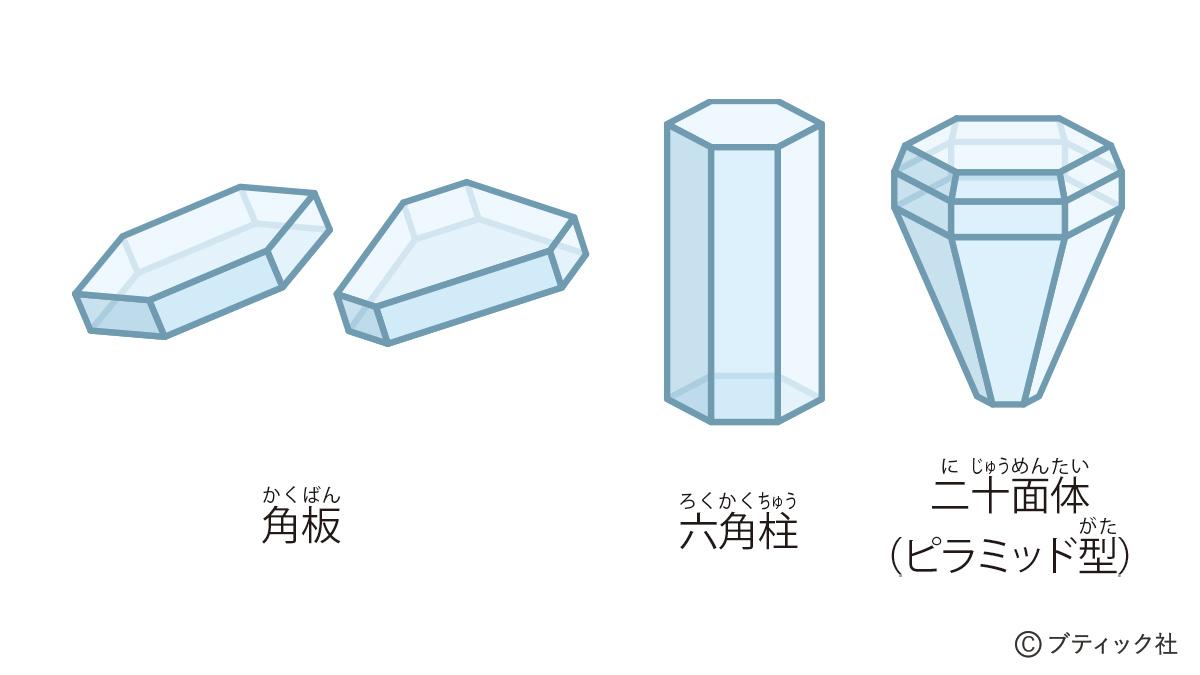

さまざまな形の氷晶

氷晶の形で比較的多いのが角板(平たい六角形)や六角柱です。「ピラミッド型氷晶」と呼ばれる二十面体の氷晶も稀に見られます。

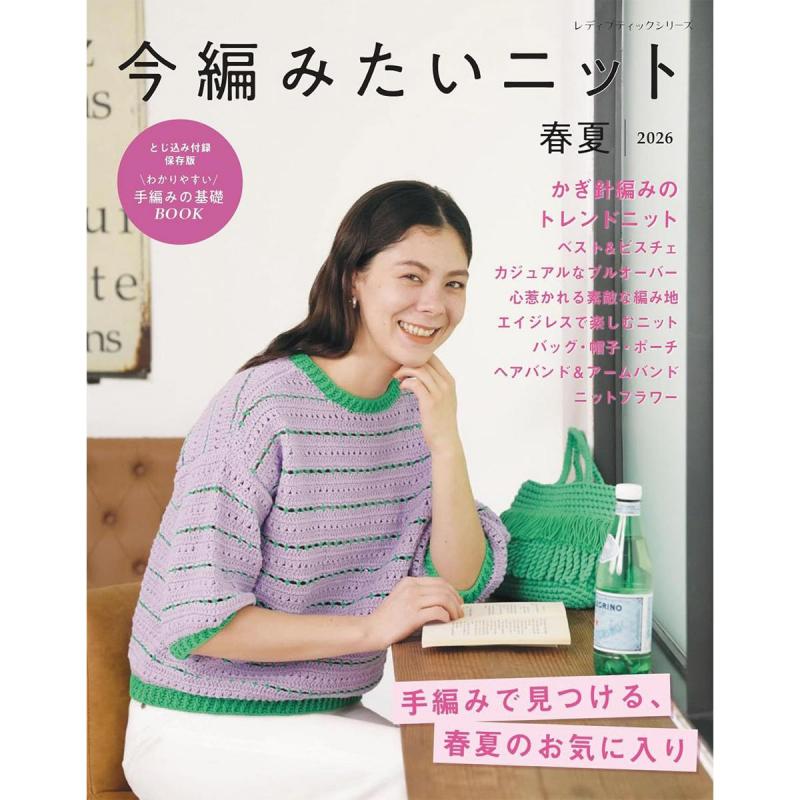

さらに詳しくは本で!

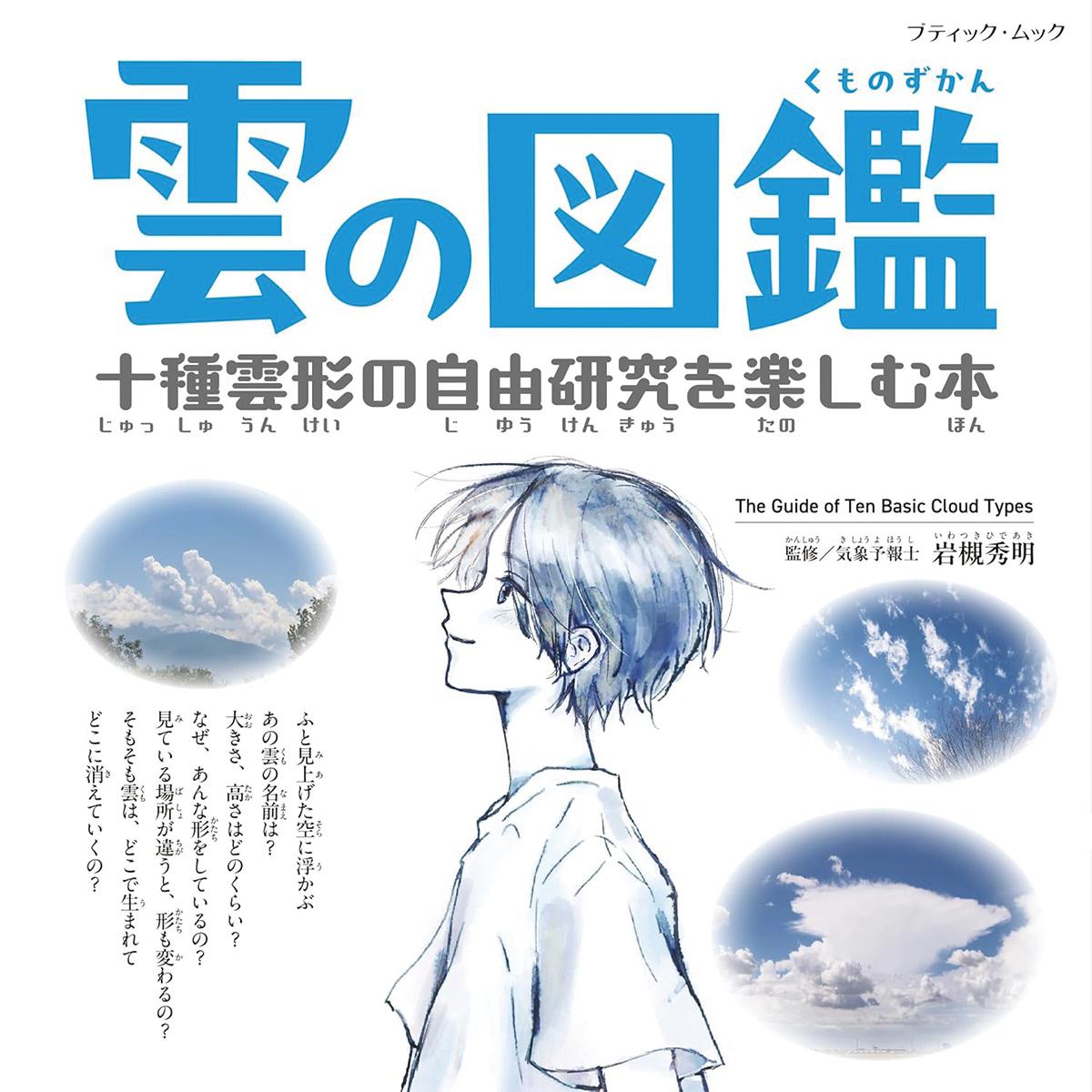

「雲の図鑑 十種雲形の自由研究を楽しむ本」では、こちらで紹介した雲にまつわる知識以外にも、たくさんの情報が掲載されています。

世界気象機関が発行する「国際雲図帳」で定められた基準に沿って十種雲形と細分類で100種類以上の雲を紹介。

また夏休みの自由研究のガイドや自由研究で使えるテンプレートも掲載。その雲のレア度(出会える度)や、雲から予測できる天気の変化もガイド。

雲ができるしくみや分類の方法など、基礎的な知識もわかりやすく解説した1冊。

■定価 1,650円(税込)/ 2024年07月16日発売

また夏休みの自由研究のガイドや自由研究で使えるテンプレートも掲載。その雲のレア度(出会える度)や、雲から予測できる天気の変化もガイド。

雲ができるしくみや分類の方法など、基礎的な知識もわかりやすく解説した1冊。

■定価 1,650円(税込)/ 2024年07月16日発売