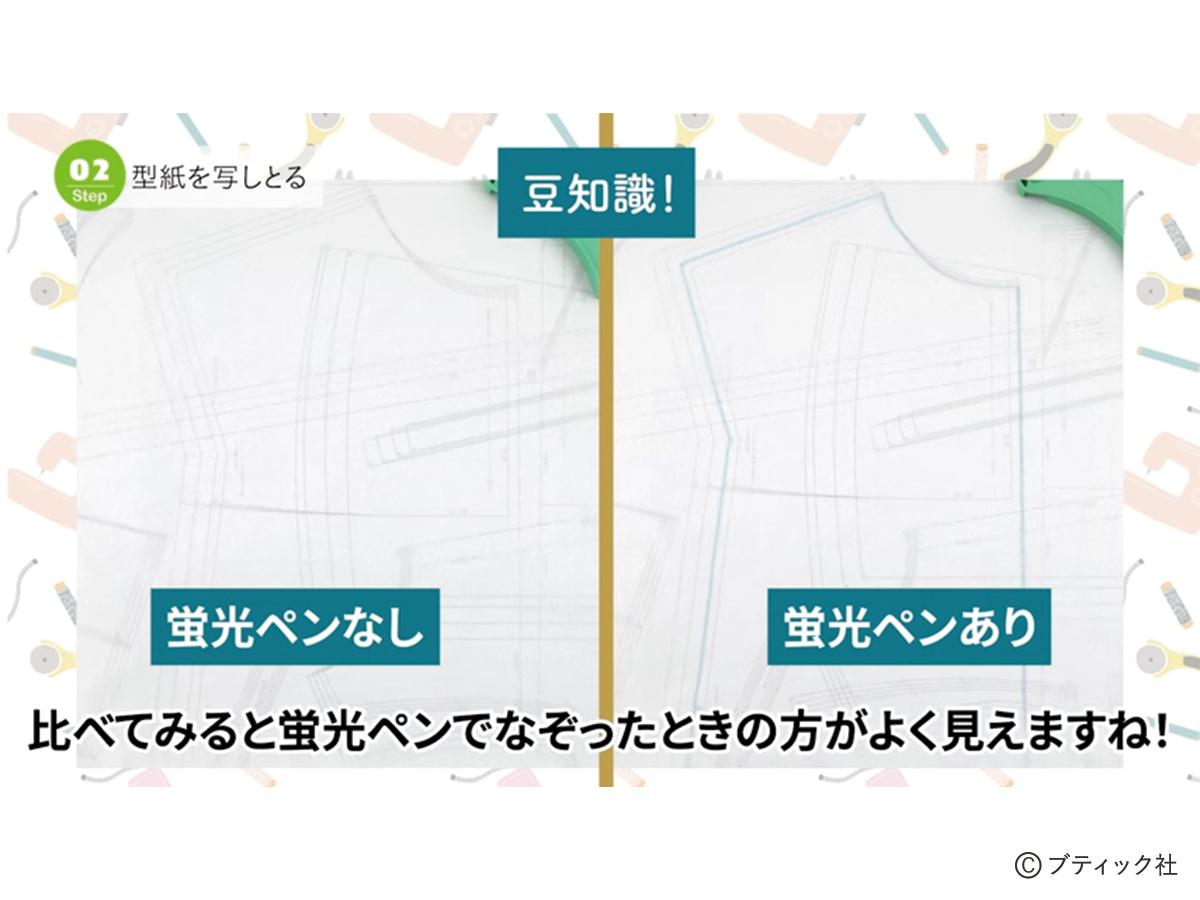

こすって消えるタイプの蛍光ペンを使うと別の作品や別のサイズを作りたいとなった時にもサッとアイロンの熱で消えるので便利です。

縫い代をつける

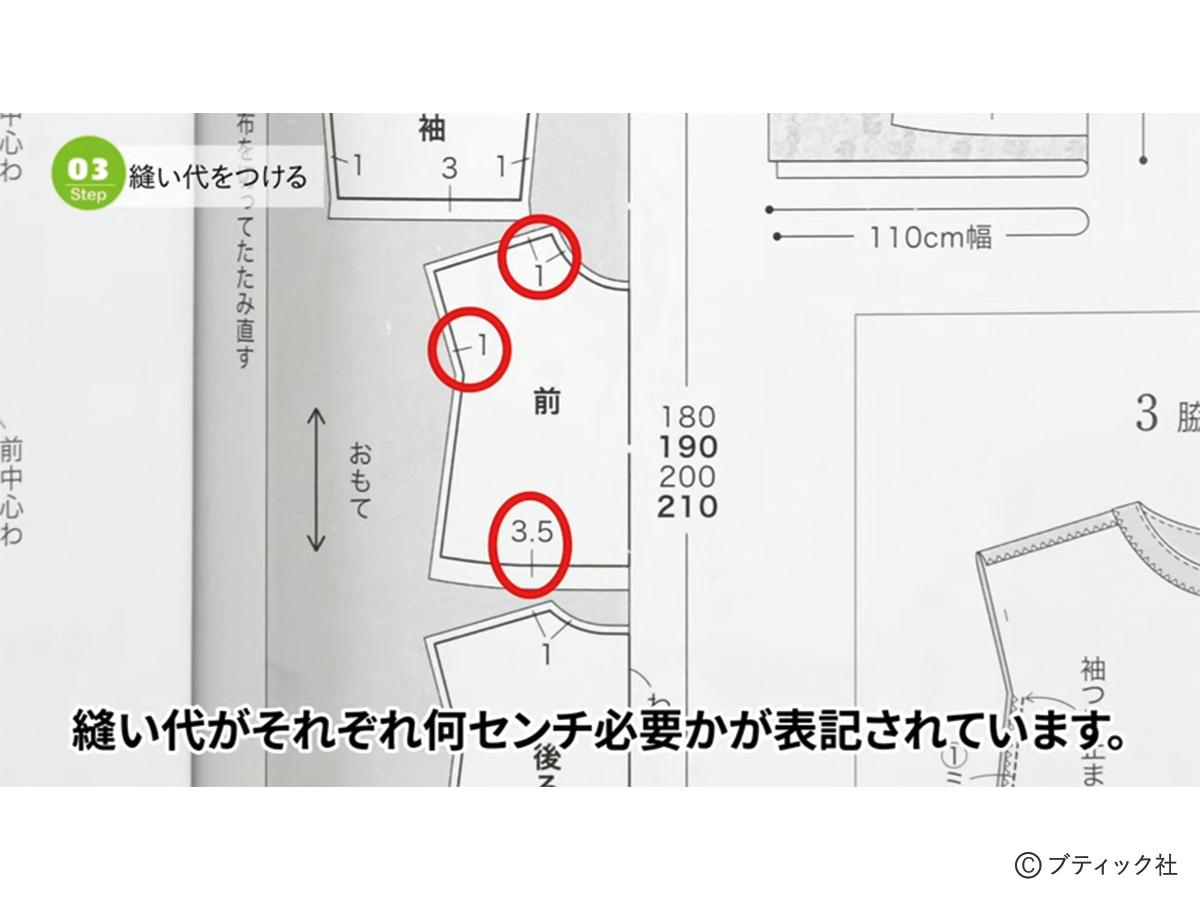

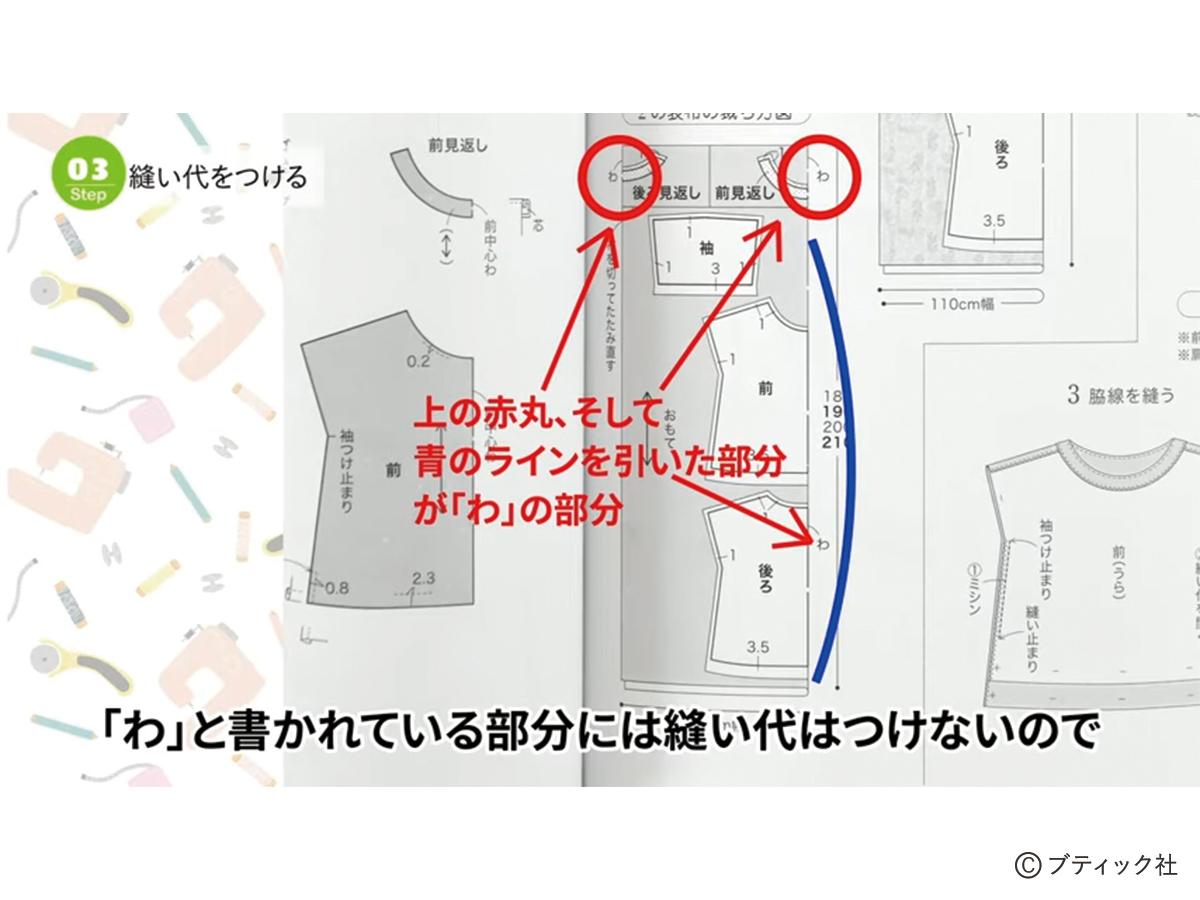

作り方ページで「表布の裁ち方図」を見てみると、縫い代がそれぞれ何センチ必要かが表記されています。

写した型紙にはこの通りに縫い代をつけていきます。

「わ」と書かれている部分には縫い代はつけないのでその部分も確認しましょう。

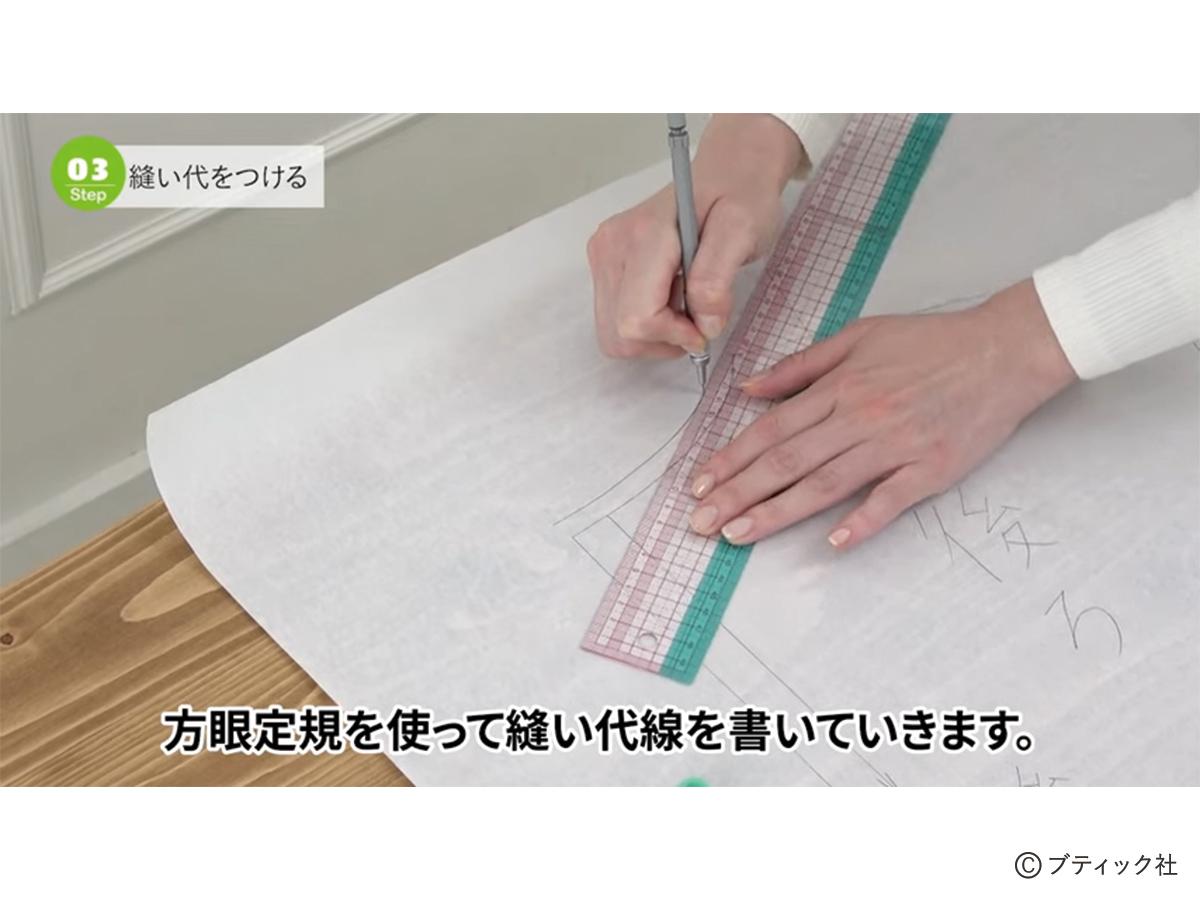

何センチ縫い代をつけたらいいかが確認できたら方眼定規を使って縫い代線を書いていきます。

今回の作品は裾と袖口以外は1センチの縫い代なので、方眼定規の1センチの目盛りに合わせて縫い代を書いていきます。

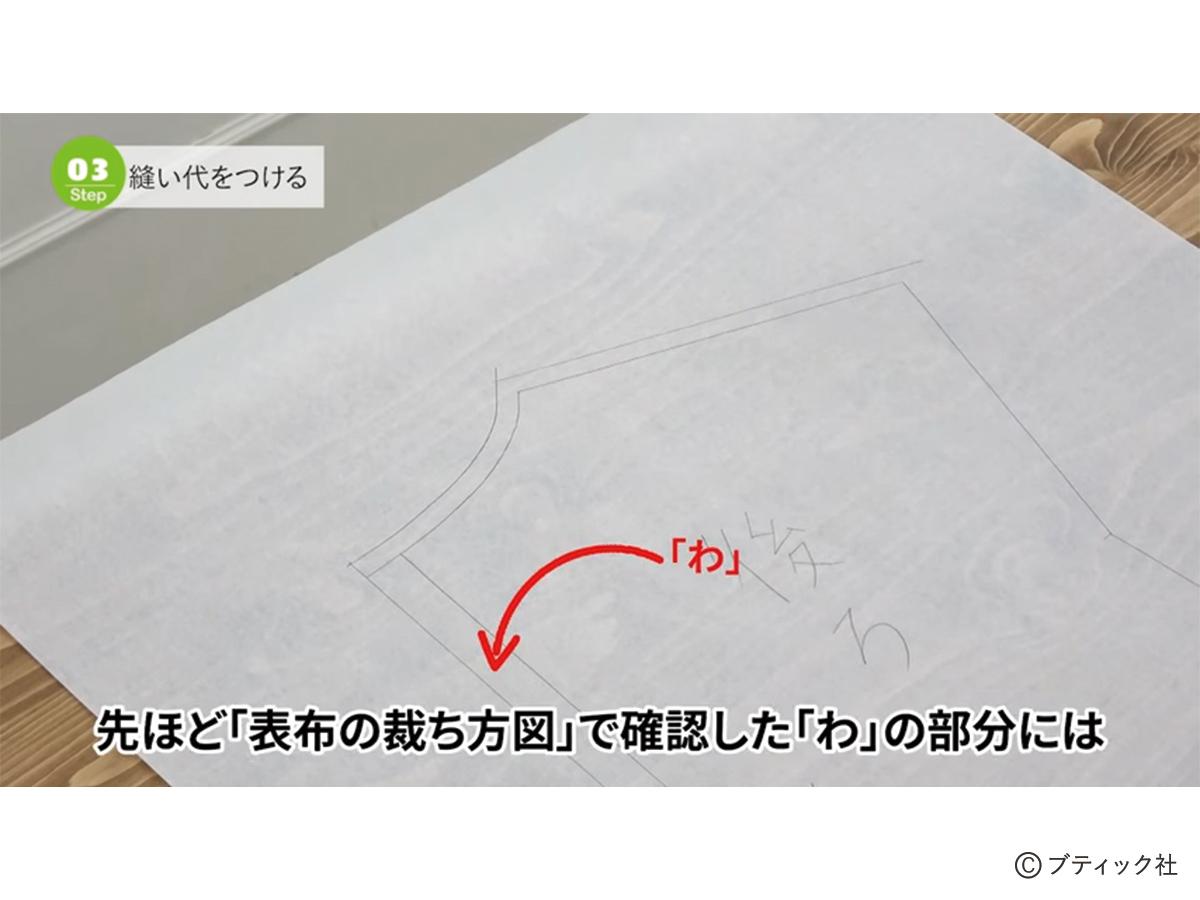

先ほど「表布の裁ち方図」で確認した「わ」の部分には縫い代はつけないので気をつけましょう。

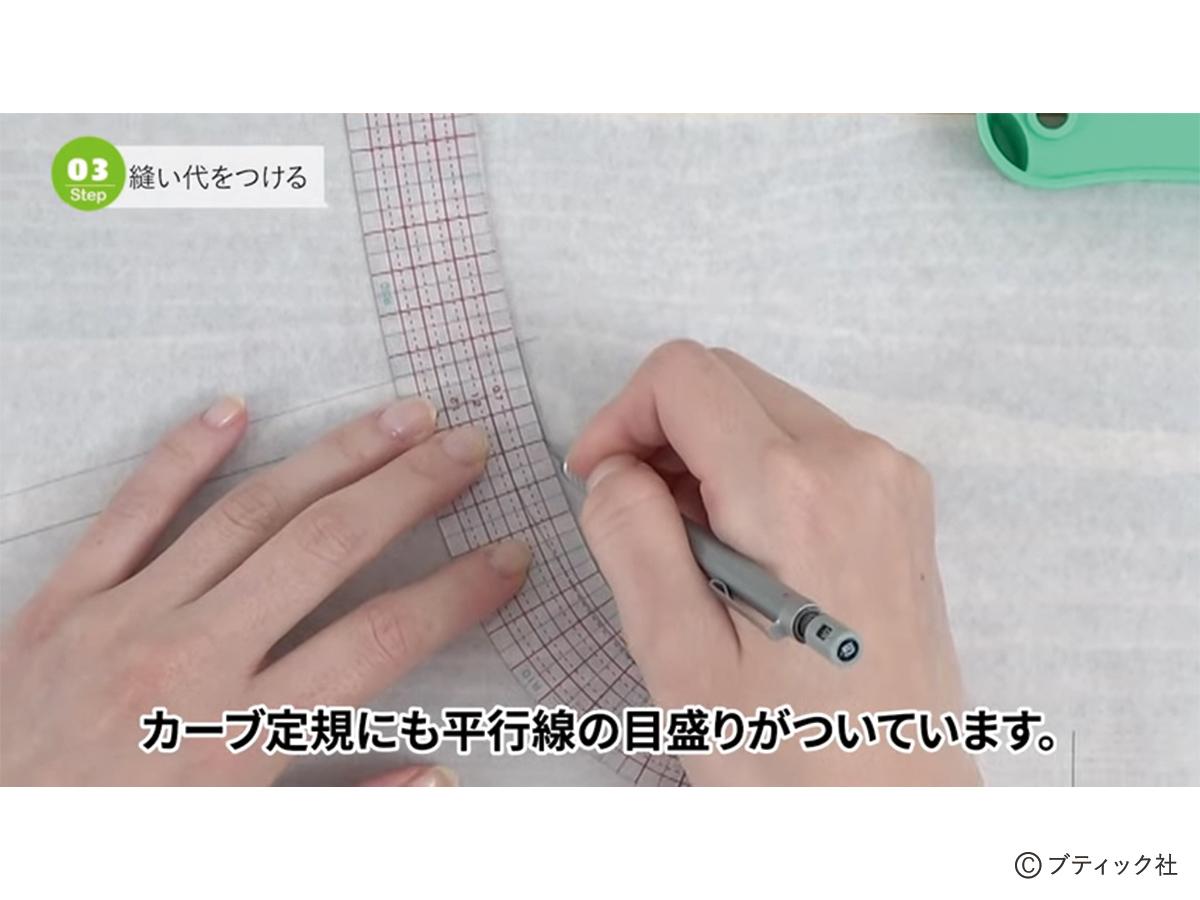

カーブ定規にも平行線の目盛りがついています。

つけたい縫い代に合わせて簡単にきれいなカーブを引くことができるので便利です。

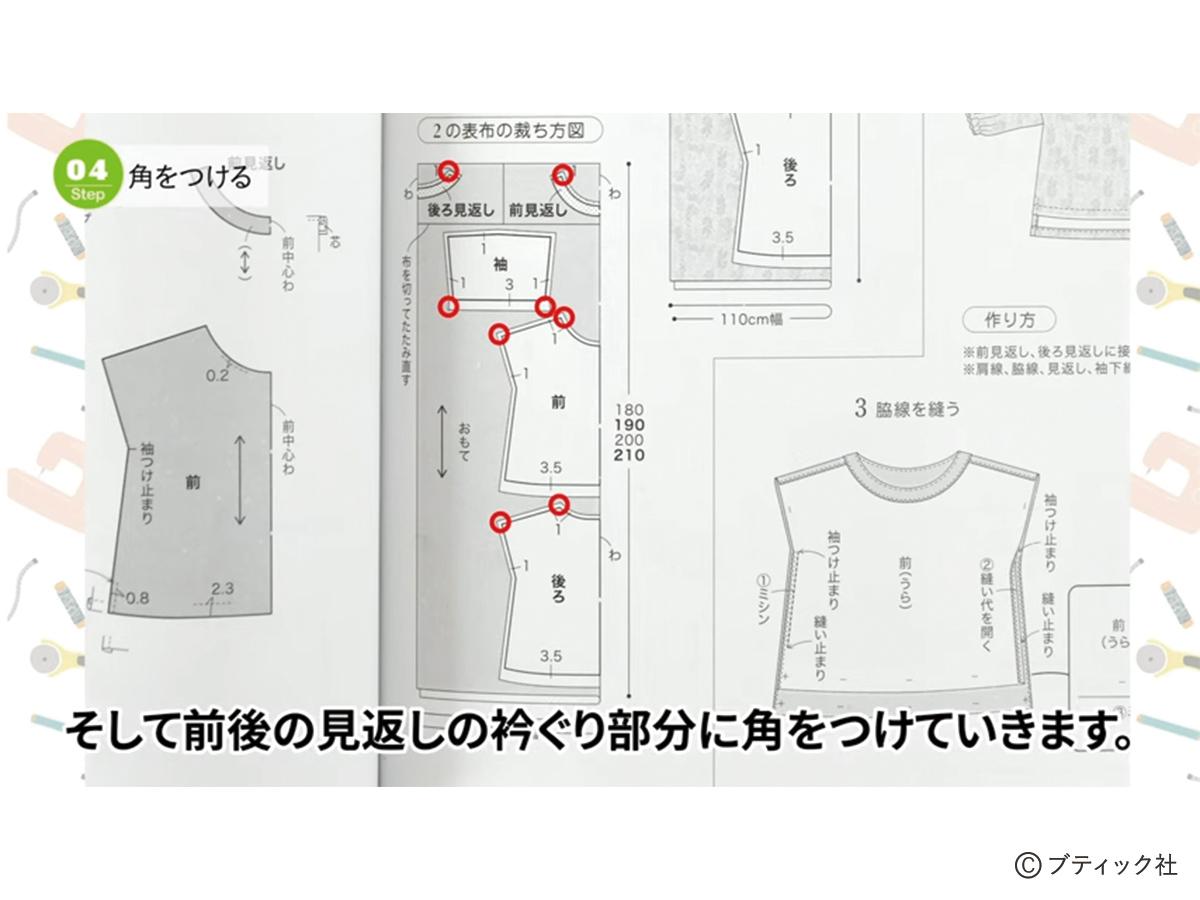

角をつける

次に型紙に「角」をつけていきます。

カーブになっている衿ぐりや袖口などの折って仕上げる部分は縫い代が不足してしまう場合があるので「角」をつけましょう。

今回は赤い丸のついている前後の衿ぐり部分、肩先、袖口そして前後の見返しの衿ぐり部分に角をつけていきます。

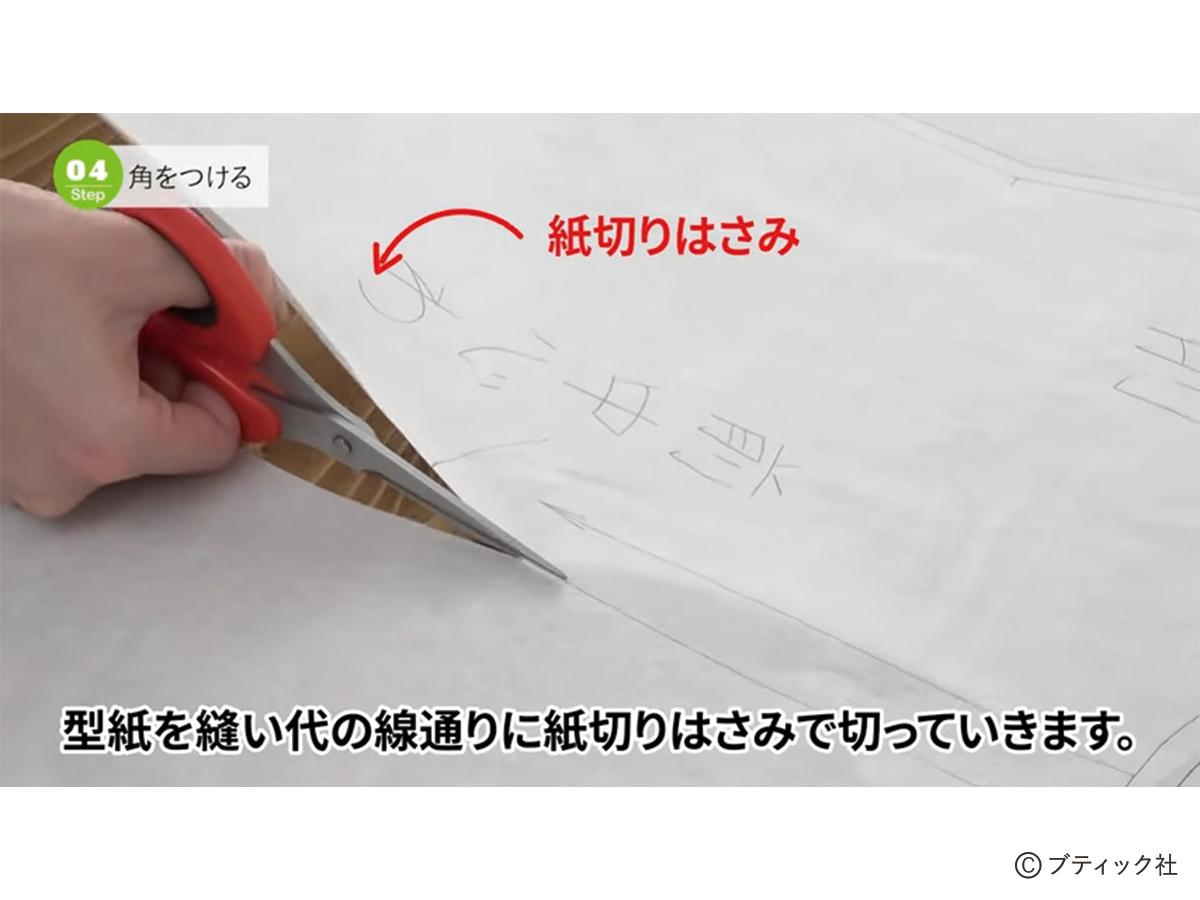

型紙を縫い代の線通りに紙切りハサミで切っていきます。

角をつけたい部分のまわりは少し余白を残して切りましょう。

角をつけたい型紙を裏返します。

できあがりの線通りにひと折りします。

折ったらまた裏返して縫い代に沿って余白部分を切っていきます。