できあがりサイズとイメージ画像

材料

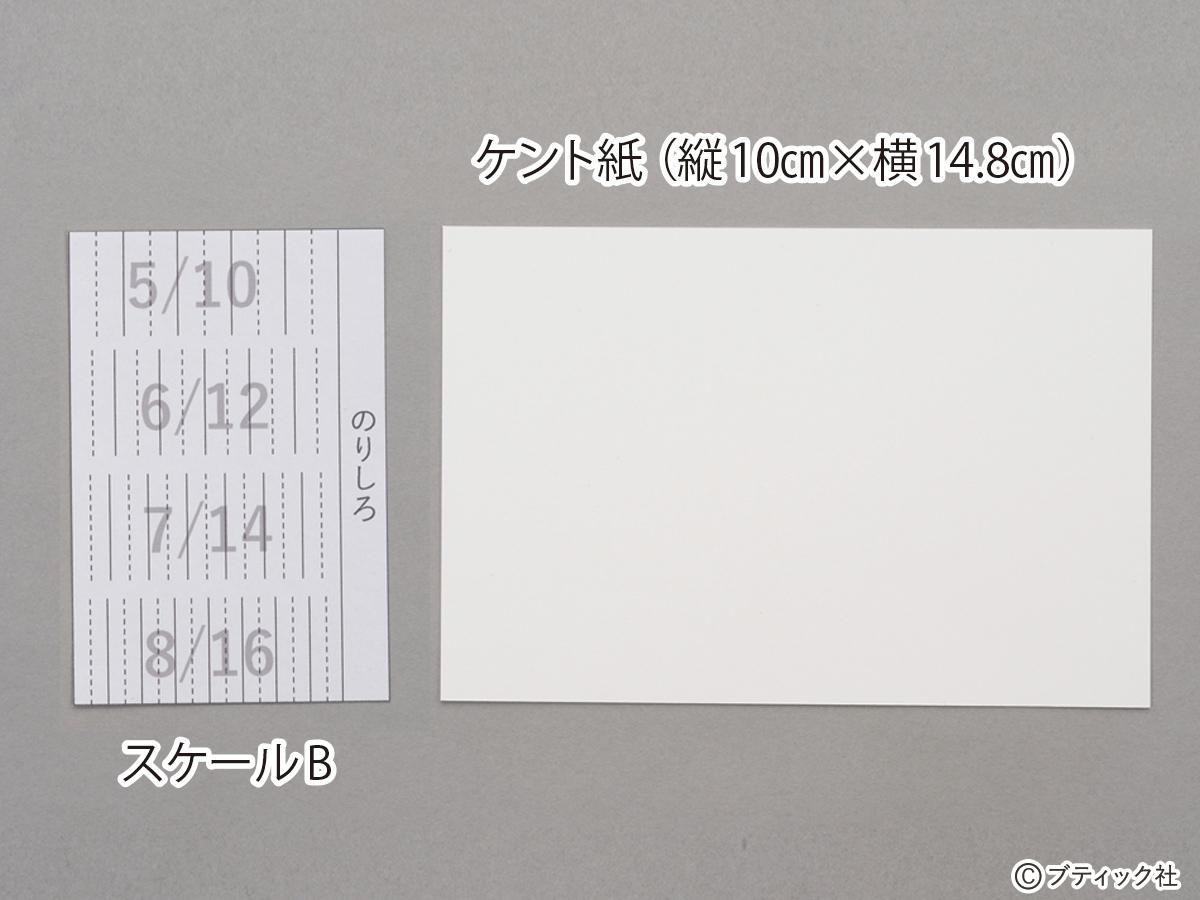

・筒:ケント紙 10cm×14.8cm(使用済みの官製はがきでも可)、スケールAまたはスケールB(かがる模様によって変わります)

・土台:ケント紙1.1cm×29.7cm、バイアステープ12.7mm巾×7.5cm、絹手ぬい糸、和紙1cm×10cm、真綿

筒を作る

1.スケールをコピーしたものと筒用のケント紙を用意します。ここでは例として、スケールB(p.9)を使用します。

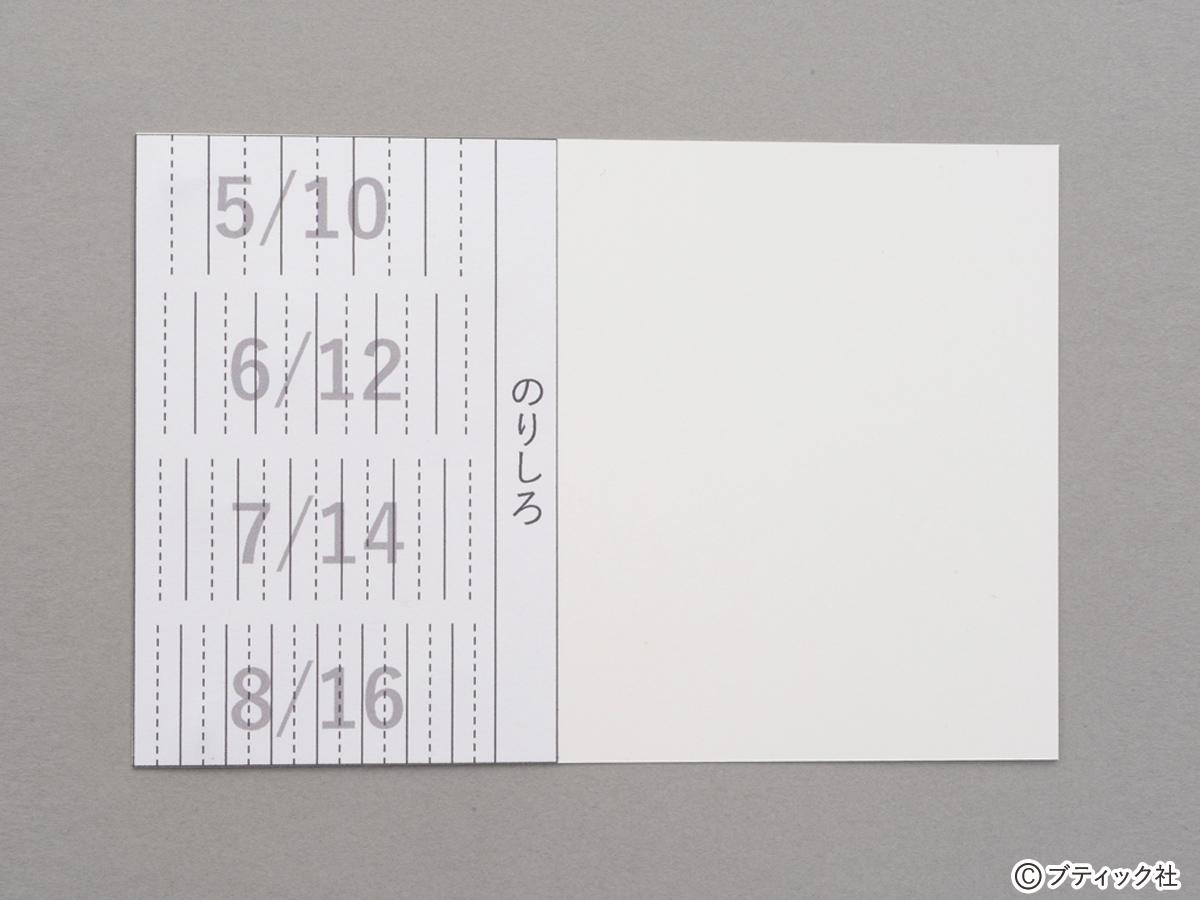

2.ケント紙の左端にスケールBをぴったり合わせて、スティックのりをスケールの裏全面に塗って、しわが寄らないように貼ります。

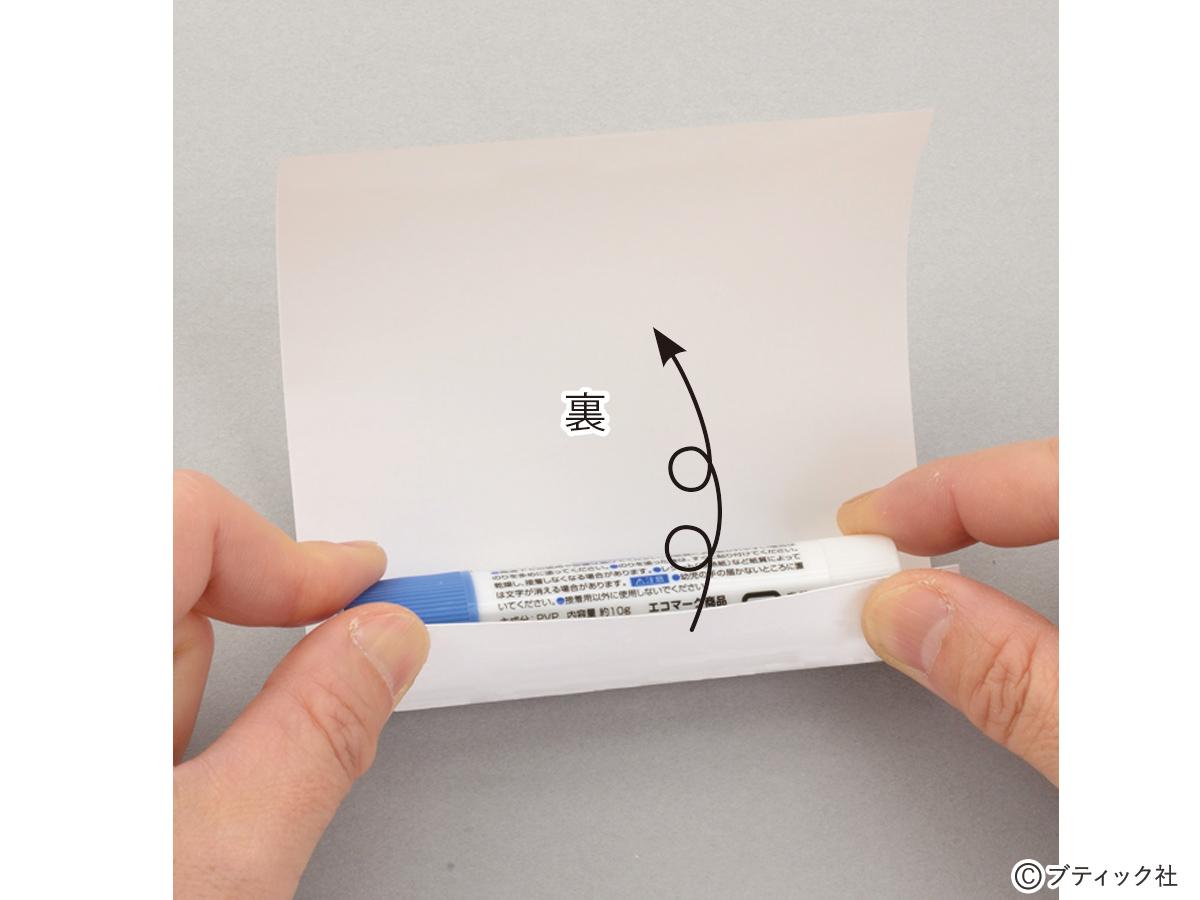

3.2を裏返し、スティックのりなど筒状のものを紙に当てて、スケールを貼っていないほうから巻きます。

4.紙に丸みがついたら、もう一度紙を巻き、のりしろ部分にのりをつけます。

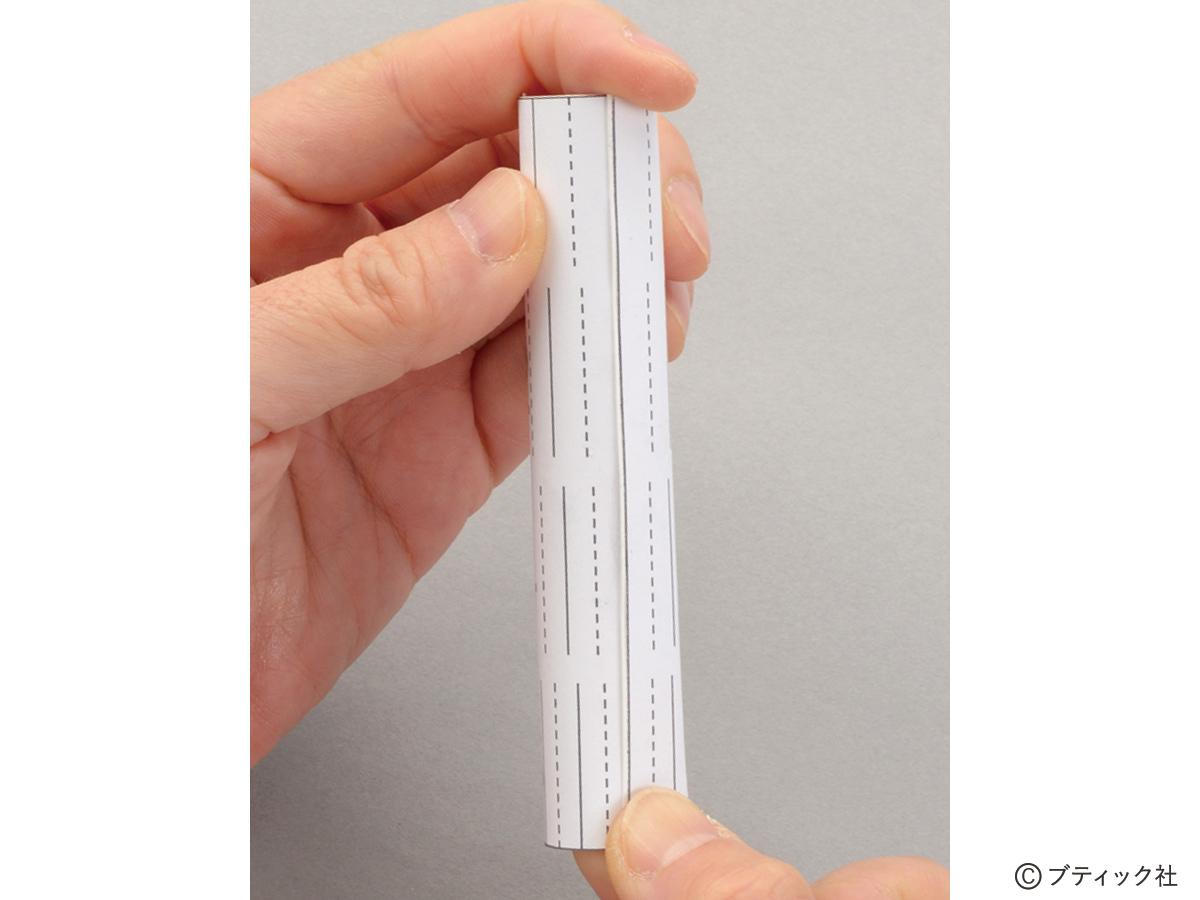

5.貼り合わせます。

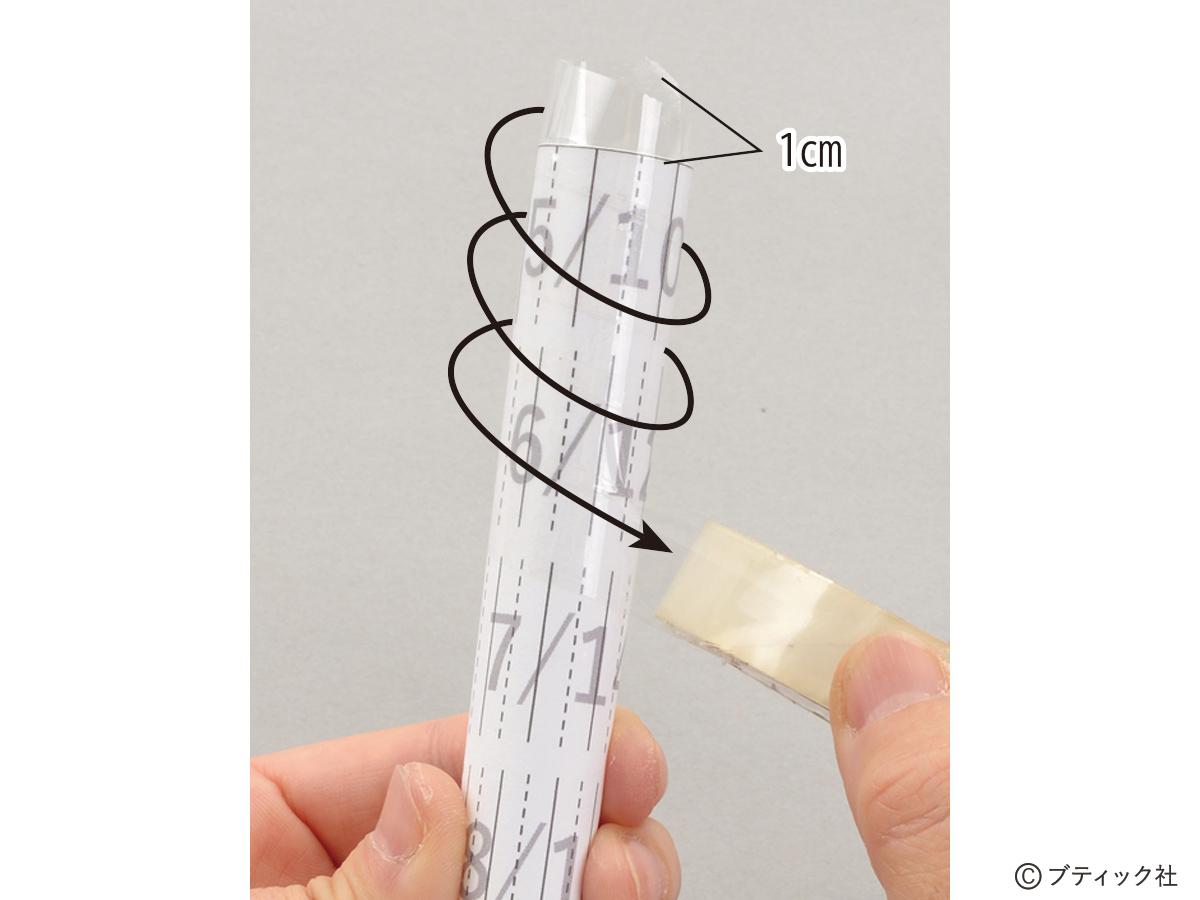

6.セロハンテープをらせん状に巻いて補強します。巻き始めと巻き終わりは1㎝ほど余裕をもたせます。

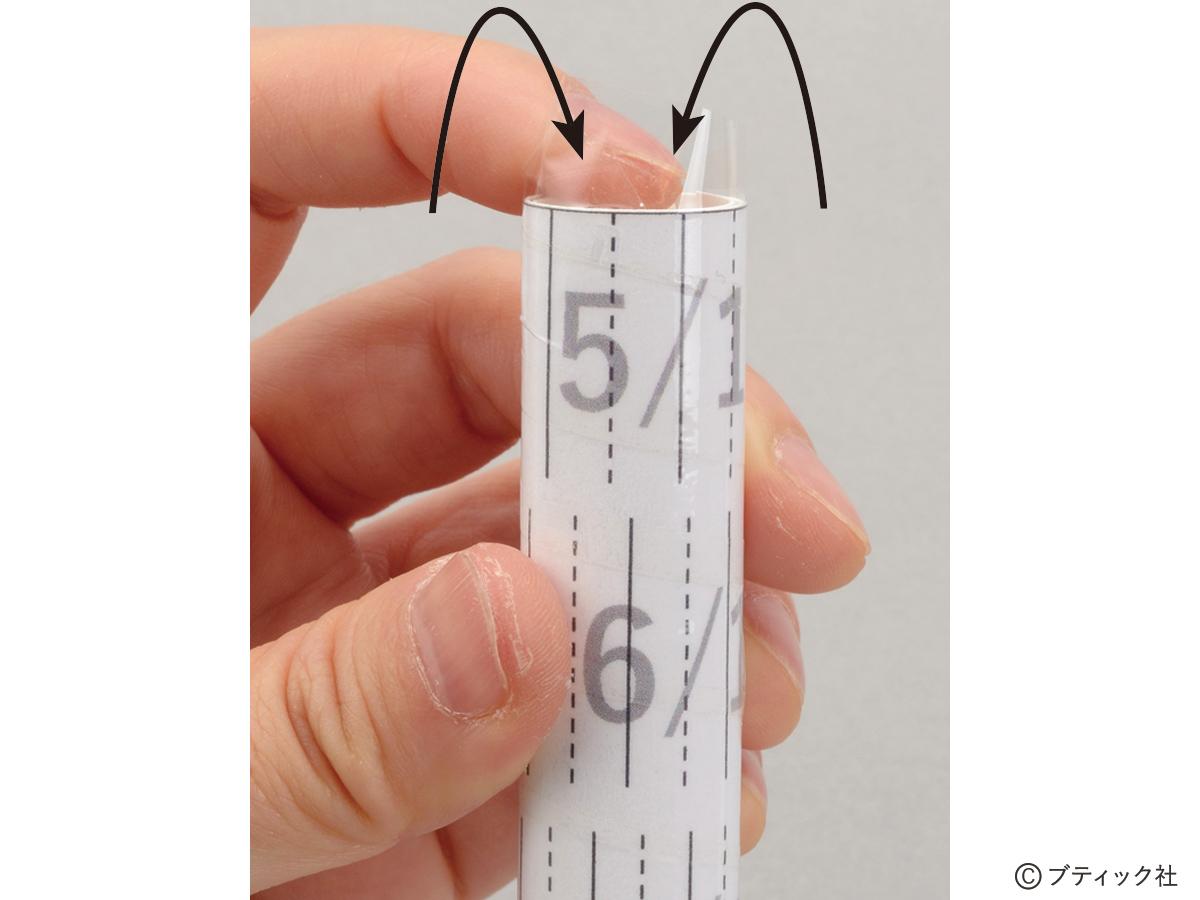

7.セロハンテープの上下の余分を内側に折り込みます。

8.筒のできあがり。